近日,课题组博士毕业生刘萌阳在Environmental Science & Technology和Journal of Hazardous Materials上发表成果,分别为“Pyrogenic PAHs have different biogeochemical fates in the Eastern Indian Ocean”和“Field evidence and modeling validation of biogeochemical controls on the deposition of persistent organic pollutants in the deep ocean”。该研究通过现场观测和模型构建,揭示了东印度洋深海持久性有机污染物沉积的生物地球化学调控机制,为理解全球气候变化背景下持久性有机污染物生物地球化学命运变化和海洋有机碳循环提供了科学支撑。

研究背景

持久性有机污染物(POPs),如多环芳烃(PAHs)、多氯联苯(PCBs)和有机氯农药(OCPs),因其稳定性、生物累积性和毒性而受到广泛关注。从生物地球化学的角度来看,POPs在海洋中的命运受到其固有属性、有机碳循环以及海洋独特地貌特征的影响。近年来,东印度洋成为全球海洋表面升温最快的区域之一,导致海洋酸化、分层加剧、缺氧情况恶化、初级生产力下降以及极端天气事件频发。同时,东南亚野火对印度洋大气PAHs亦产生显著影响。

然而,现有研究主要集中于东印度洋POPs的产生和来源,较少涉及水动力学特征对该过程调控机制的探讨。为此,本研究团队采集了东印度洋表层沉积物样品,分析了POPs的生物地球化学行为,并结合现场观测与机器学习方法揭示了调控因素,全面探讨了POPs的来源、传输路径及其在沉积物中的积累机制。

研究结果

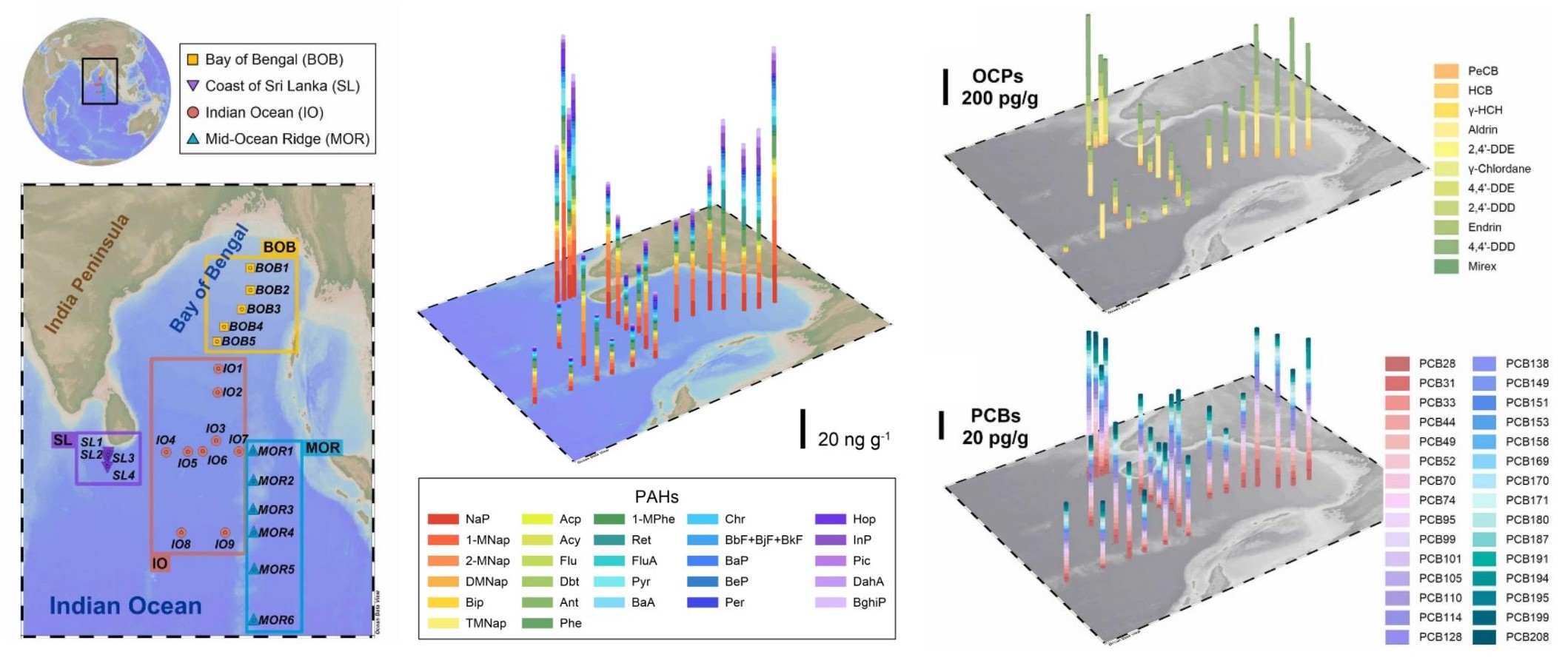

该研究调查了东印度洋表层沉积物POPs的时空分布特征及其生物地球化学调控机制。结果表明,与开阔盆地相比,斯里兰卡和孟加拉湾沿岸的PAHs、OCPs和PCBs浓度相对较高。源解析表明,PAHs主要来源与燃煤、交通排放和木材燃烧,而OCPs和PCBs则主要来自周边国家农业、制造、燃烧活动以及垃圾填埋作业。大气长距离输运是POPs到达该区域的主要途径。

图1 东印度洋深海沉积物PAHs、OCPs、PCBs的分布特征

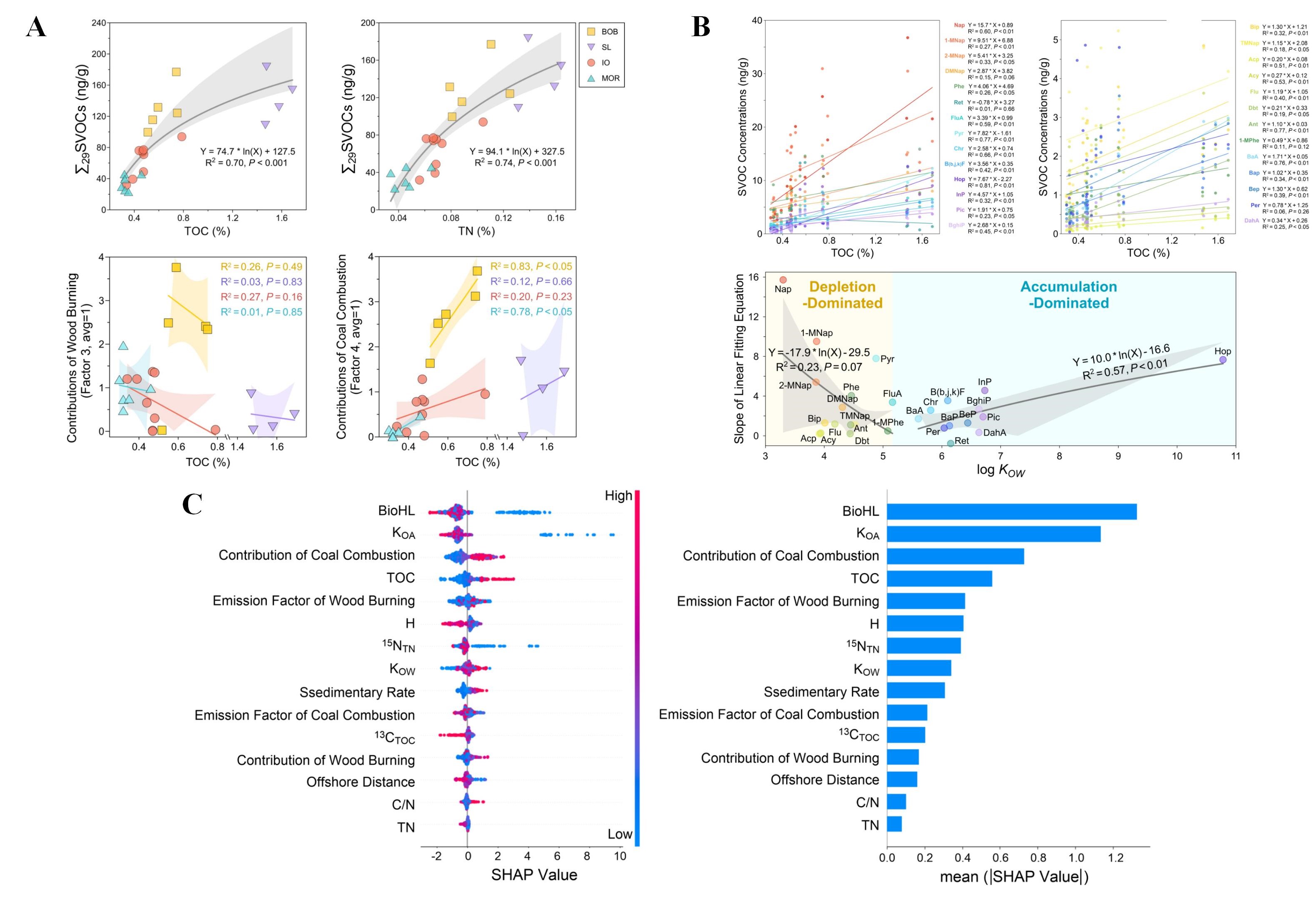

表层沉积物有机碳(TOC)含量与木材和煤炭燃烧产生的PAHs呈现出不同的相关趋势,其中木材燃烧产生的PAHs的主要以生物降解或光降解的方式在水体中耗竭。相反,燃煤产生的PAHs在沉积过程中则以积累为主。进一步利用轻量级梯度提升机算法(LightGBM),验证了PAHs的生物降解半衰期(BioHL )和辛醇-空气分配系数(log KOA )以及各采样点的燃煤贡献是影响模型预测的主要因素。

图2 TOC、TN与半挥发性有机物(SVOCs)浓度的相关性,以及TOC与木材、煤炭燃烧贡献的相关性(A);SVOCs浓度与TOC的相关性,以及其拟合斜率与log KOW的相关性(B);轻量级梯度提升机算法及其揭示的变量相关性(C)

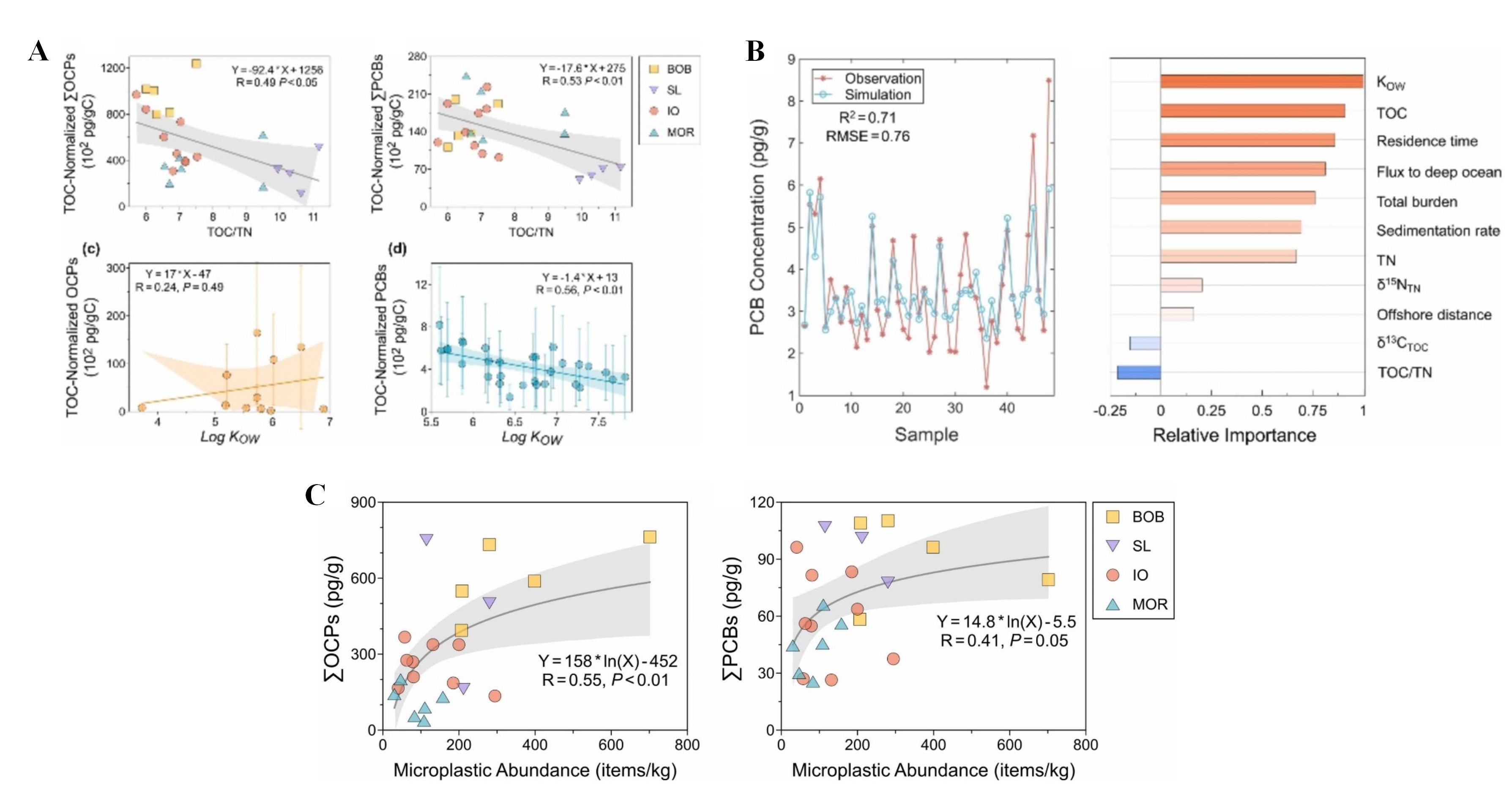

类似的,表层沉积物中的OCPs和PCBs在迁移和积累过程中,除了依赖于有机碳(TOC)的沉积机制外,还发现深海沉积物中OCPs和PCBs的浓度与微塑料丰度呈对数关系,促进OCPs和PCBs向深海沉积物的传输。此外,洋中脊独特的水动力条件可能通过改变OCPs和PCBs再悬浮和再分配过程影响其储存模式。机器学习方法进一步揭示了调控PCBs积累的主要因素,包括辛醇-水分配系数(log KOW)、TOC含量和污染物在海洋中的停留时间。

图3 TOC归一化的OCPs和PCB的浓度与TOC/TN和Log KOW的相关性(A);随机森林模型机及其揭示的变量相关性(B);微塑料丰度与OCPs和PCBs浓度之间的相关性(C)

研究团队及资助

论文的第一作者为厦门大学海洋与地球学院博士毕业生刘萌阳,通讯作者为蔡明刚教授和香港城市大学梁美仪教授,共同作者包括厦门大学博士毕业生生郑豪文、王炜珉、硕士毕业生楼凌浩、博士生叶坚栋、崔博文、自然资源部第二海洋研究所李宏亮研究员、张海峰副研究员、广东海洋大学陈法锦教授、陈淳青、香港城市大学林惠菊、姜艳、晏萌等十余位学者。该研究得到了国家自然科学基金项目(U2005207,42176039)、广东省基础与应用基础研究基金(2023A1515110225)、中央引导地方科技发展资金(2022L3015)共同资助。

论文来源

Liu, M., Zheng, H., Li, H., Chen, F., Cui, B., Lou, L., Wang, W., Zhang, H., Chen, C., Lin, H., Jiang Y., Ye, J., Yan, M., Leung, K.M.Y.*, Cai, M.*, 2024. Pyrogenic PAHs Have different biogeochemical fates in the Eastern Indian Ocean. Environmental Science & Technology.

Liu, M., Zheng, H., Li, H., Chen, F., Lou, L., Wang, W., Zhang, H., Chen, C., Ye, J., Yan, M., Leung, K.M.Y.*, Cai, M.*, 2024. Field evidence and modeling validation of biogeochemical controls on the deposition of persistent organic pollutants in the deep ocean. Journal of Hazardous Materials, 480, 136395.

论文链接

https://doi.org/10.1021/acs.est.4c11914

https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.136395

文字作者:李烨、黄慧影、史敬文

编辑/审核:史敬文

|