2025年4月14日,课题组蔡明刚教授与北京师范大学国家安全与应急管理学院余雯教授在Journal of Geophysical Research: Oceans联合发表成果——过去70年北太平洋氚的时空变化及其对海洋环境和生物的影响。该研究整合1952至2024年2万余组历史观测数据,结合2017年科考实测数据,揭示了70年来北太平洋海域氚活度浓度的时空演变规律,并评估福岛核事故与核污水排放的生态环境影响,为海洋辐射监测与生态风险管理提供了关键科学依据。

研究背景

氚作为核污水的主要残留放射性核素,因其12.3年的半衰期和潜在生态风险引发关注。自2023年起福岛核电站正式启动核污水排海计划,总量为860 TBq(TBq为放射性活度单位,1 TBq代表每秒发生1万亿次核衰变)的氚将在未来30~40年间持续释放至海洋环境,引发全球对海洋生态安全和海产品安全的担忧。目前针对铯、碘等核素的研究较多,但对氚的长期环境效应研究仍极为稀缺,亟需系统性研究支撑风险评估。

研究方法

研究团队通过国际数据库(如PANGAEA、IAEA MARIS等)和学术文献,收集了1952-2024年北太平洋海域24,117组有效氚活度浓度数据,覆盖近岸至远洋区域。针对福岛周边海域,整合了日本环境省、东京电力公司等机构发布的监测数据。2017年研究团队在西北太平洋10个站位开展分层采样,采用电解富集-液体闪烁计数法精确测量海水氚活度浓度。通过统计建模解析氚浓度的时空趋势,并利用ERICA剂量评估工具量化放射性核素对海洋生物造成的辐射风险。

研究结果

福岛核事故发生前北太平洋氚活度浓度时空变化

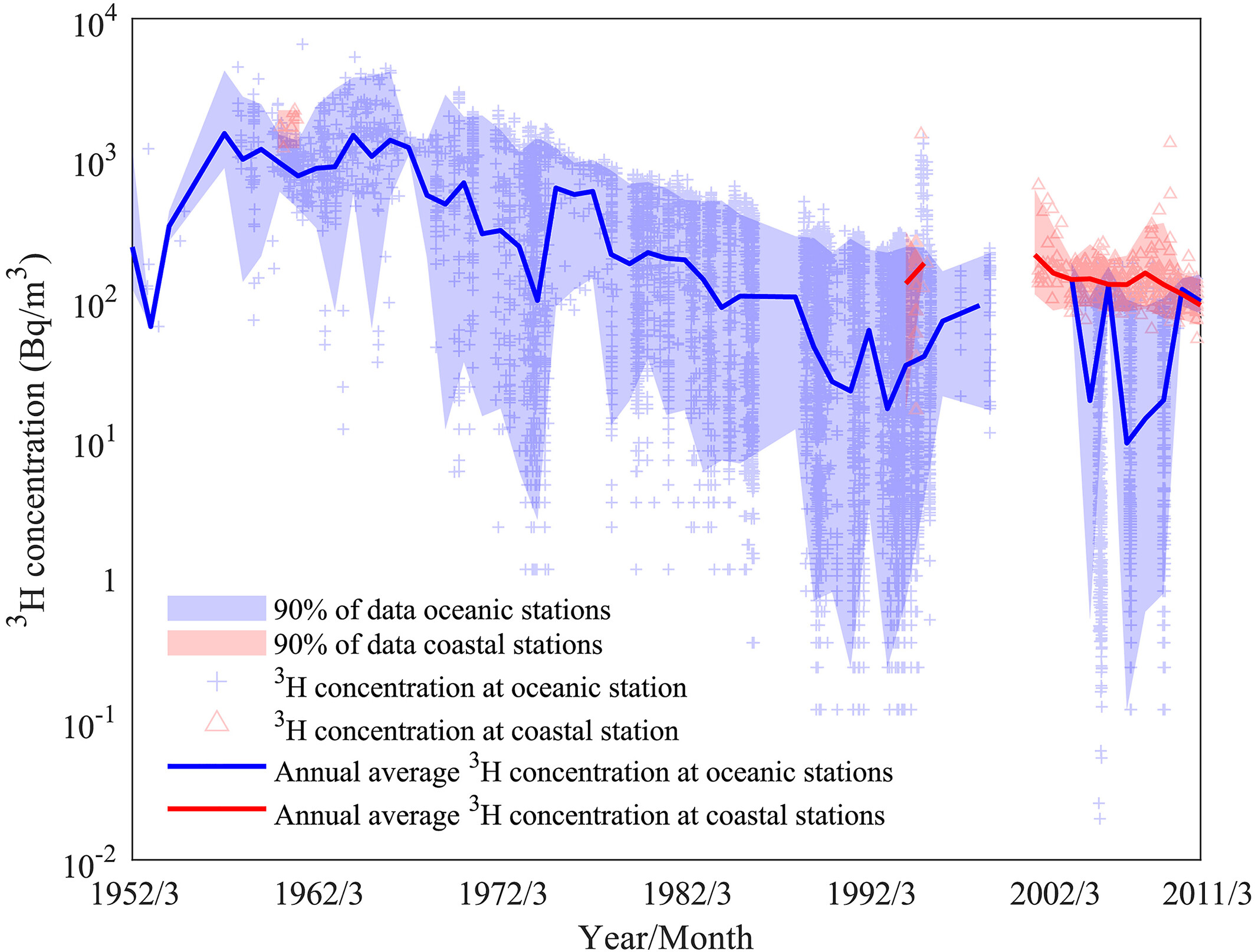

研究显示,1950年代至2011年福岛核事故发生前,北太平洋氚浓度呈现显著的指数下降趋势,有效半衰期为10.66年。通过分析1952-2010年的历史数据,远洋海域氚浓度从1961年的峰值6,573 Bq/m³逐渐降至2010年的150 Bq/m³,年均浓度由1964年的1,725 Bq/m³下降至2010年的99 Bq/m³。这一趋势与全球核试验高峰期后氚的自然衰变及海洋混合扩散过程密切相关。近岸监测数据表明,日本青森县等沿海区域的氚浓度在2010年前已降至背景水平(100 Bq/m³),未出现异常波动。从空间分布来看,北太平洋中高纬度海域(如白令海、鄂霍次克海及日本海)表层水体的氚浓度显著高于低纬度海域,这与20世纪全球大气核试验期间高纬度区域更直接接收北半球核爆沉降物的历史背景一致。垂直分布上,北太平洋中高纬度海域的氚浓度呈现“表层高、深层低”的特征,而黑潮延伸体等强混合区域的中层水氚浓度相对均一。

图1 1952年至福岛核事故发生前北太平洋海水氚活度浓度变化情况

福岛核事故发生前北太平洋氚活度浓度时空变化

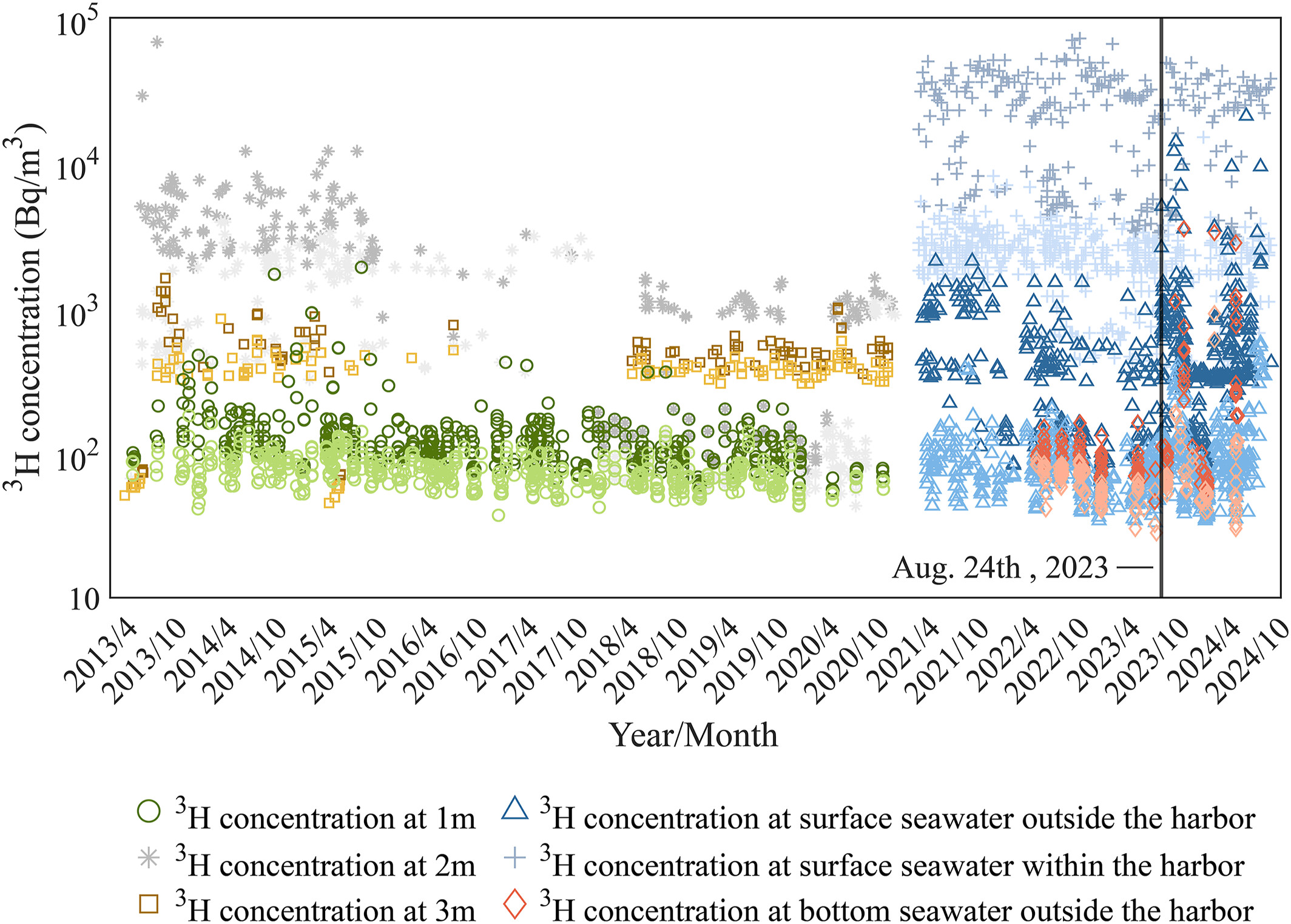

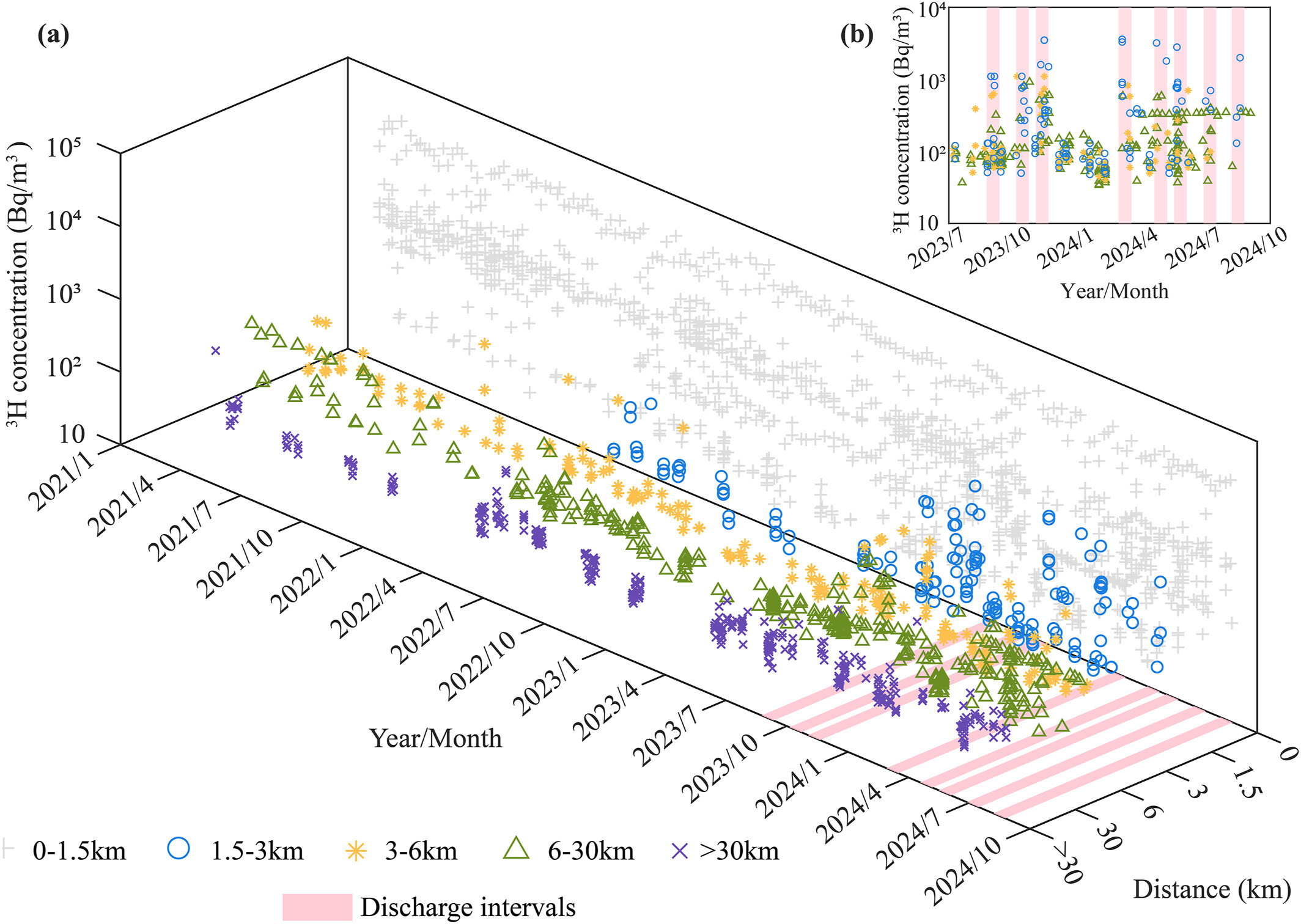

2011年核事故导致近岸海域氚活度浓度显著上升,1.5-3公里范围内的平均值较事故前增加30倍。2023年8月日本启动核污水排放后,福岛1.5-30千米区域内海水氚活度浓度平均值从111.5 ± 91.1 Bq/m³上升至513.2 ± 812.5 Bq/m³。研究团队基于2023-2024年的排放数据预测,未来30~40年福岛1.5~3公里范围内的氚活度浓度将因周期性排放呈现波动性循环,具体表现为“排放期浓度上升-间歇期浓度回落”的规律。

图2 2013-2024年福岛核电站周边海水中氚活度浓度(黑色竖线为核污水排放启动日期)

图3 2021-2024年福岛核电站海域氚活度浓度(粉色部分表示核污水排放时间段)

核污水排放的生态风险评估

基于ERICA工具的生物辐射剂量评估结果显示,当前氚和铯这两种核素对福岛周边海域生物造成的辐射剂量(<3.5 μGy/h)低于国际安全阈值(10 μGy/h)。尽管当前辐射风险可控,但研究强调需警惕核污水长期排放所致氚长期暴露的潜在风险。氚进入环境后,可通过化学键与生物体内的有机分子结合生成有机结合氚,并随食物链进一步累积放大。但目前有关生物有机氚的研究还十分有限,亟待开展有机氚长期暴露的生态效应和潜在健康风险研究。

研究团队及资助

教育部巨灾模拟与系统性风险应对国际合作联合实验室、北京师范大学国家安全与应急管理学院为论文的第一、二单位。学院2023级博士生余珍鑫为第一作者,余雯教授和厦门大学蔡明刚教授为共同通讯作者,学院刘晓青副教授、硕士生沈子淳、宁德海洋中心石志洲高级工程师和方文工程师为共同作者。该研究得到国家自然科学基金(12105378)、广东省基础与应用基础研究基金(2023A1515011748)等项目资助。

论文来源

Yu, Z., Shen, Z., Shi, Z., Fang, W., Liu, X., Yu, W.*, Cai, M.*, 2025. The Spatial and Temporal Variations in Tritium in the North Pacific Over the Past 70 Years and Their Impacts on the Marine Environment and Organisms. Journal of Geophysical Research: Oceans, 130, e2024JC022058.

论文链接

https://doi.org/10.1029/2024JC022058

文字作者:陈凯

|