研究背景

雨生红球藻是天然虾青素的最佳生物来源。虾青素具有超强抗氧化性及抗炎、免疫调节等多重功效,广泛应用于食品、医药、化妆品及水产饲料领域,全球市场预计2027年将突破34亿美元,年增长率超过16%。然而,传统培养模式难以平衡藻细胞生长与虾青素积累。传统一阶段培养操作简单但产率低;传统两阶段培养虽能提升产量,却存在能耗高、细胞损伤大、成本攀升等问题。现有体系普遍存在虾青素含量低、细胞死亡率高的矛盾,严重制约规模化生产。因此,突破现有培养策略的瓶颈,解决“生存-生产”矛盾,已成为推动产业发展的关键需求。

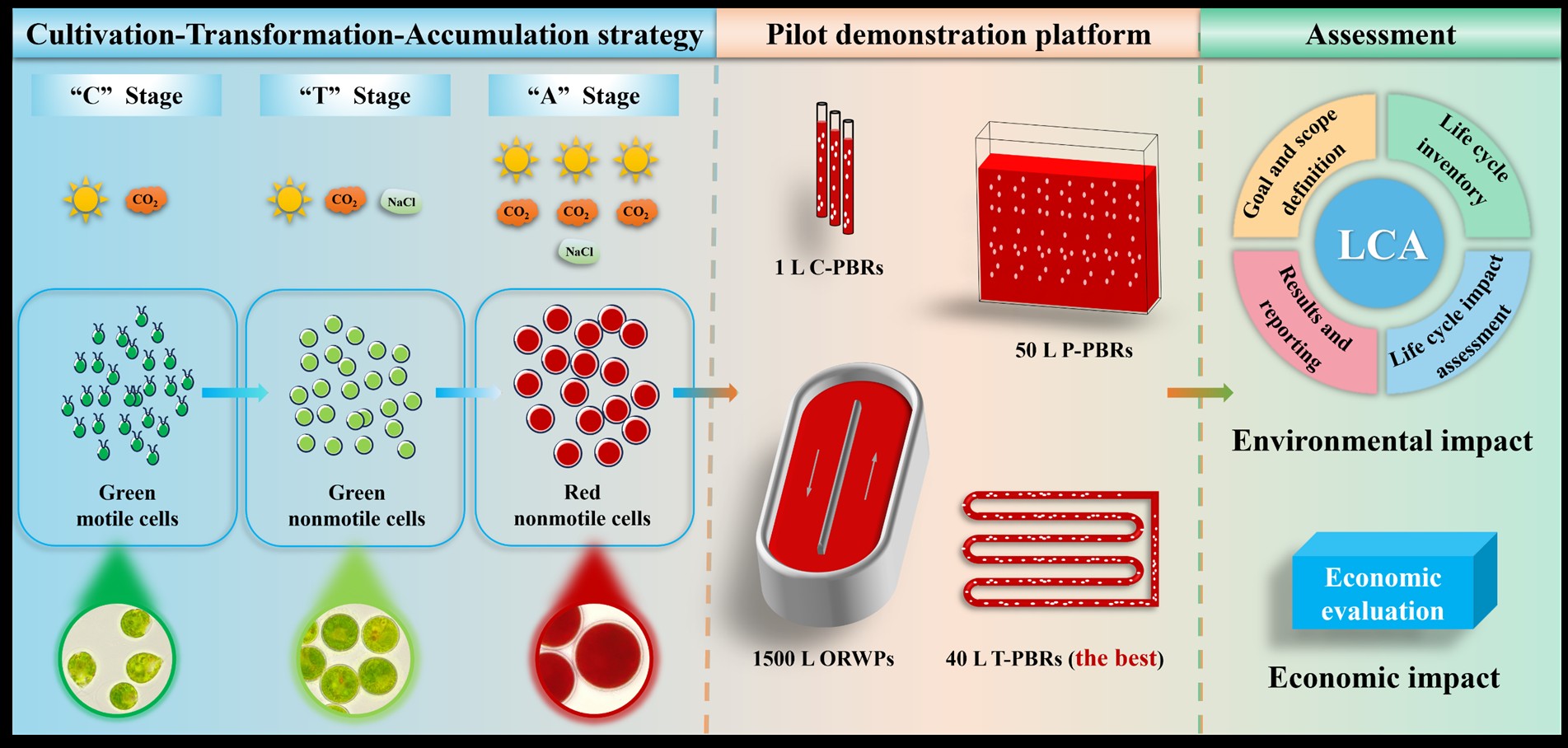

图1 “CTA”培养新策略开发流程图

研究结果

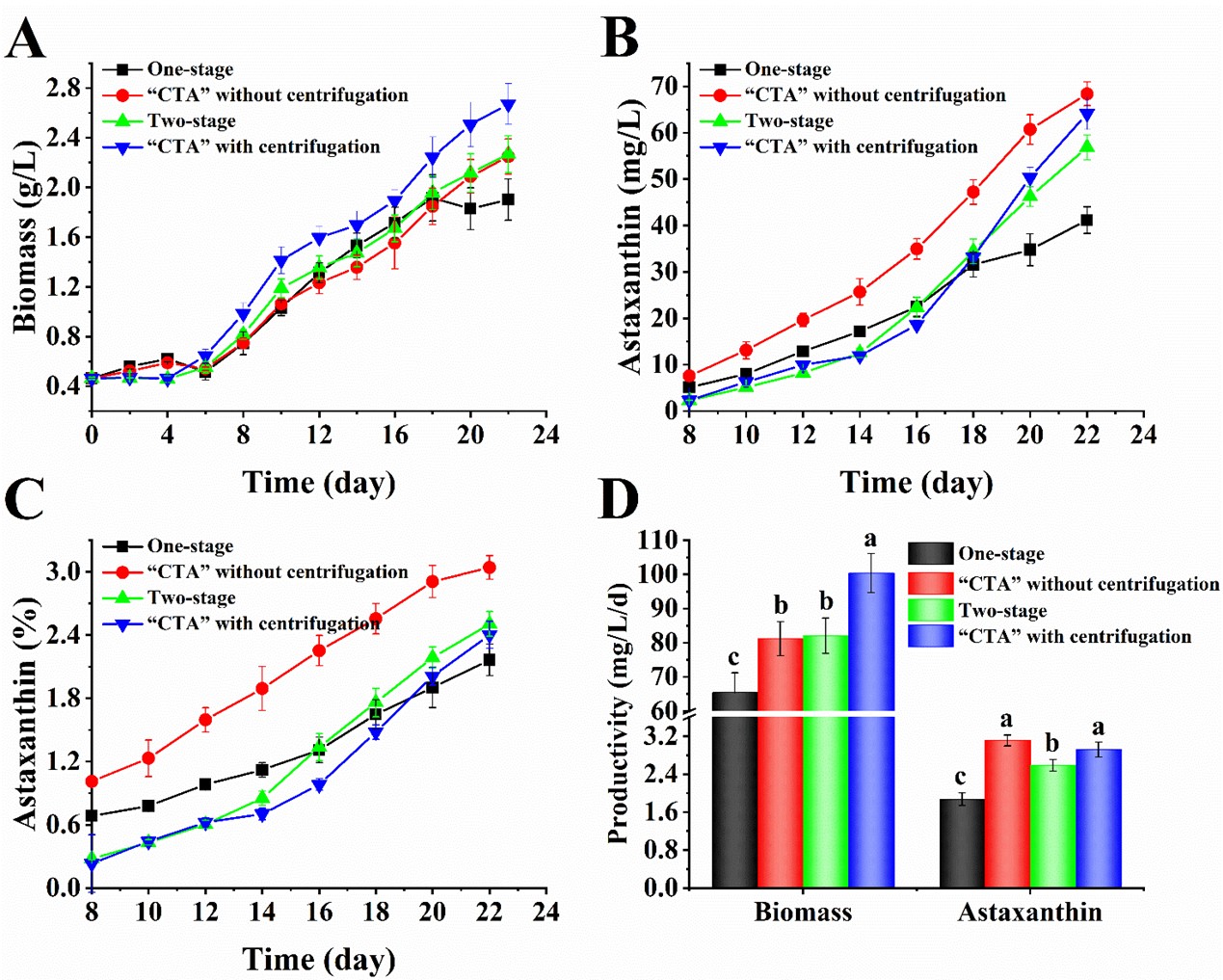

针对雨生红球藻传统一/两阶段培养中细胞死亡率高、虾青素产量低及成本高昂等问题,本研究开发了一种新型的“培养-转化-积累”(CTA)三阶段策略。该策略通过依次优化生物量生长(阶段Ⅰ)、利用1 g/L NaCl诱导抗逆性不动细胞(阶段Ⅱ)及最大化虾青素积累(阶段Ⅲ),实现了较0 g/L NaCl组虾青素产量提升61.1%。小试实验表明,CTA策略优势显著,在不依赖高成本离心的条件下,虾青素含量达3.0%,分别为一/两阶段培养的1.4倍和1.2倍。

图2 不同培养策略对雨生红球藻生长的影响

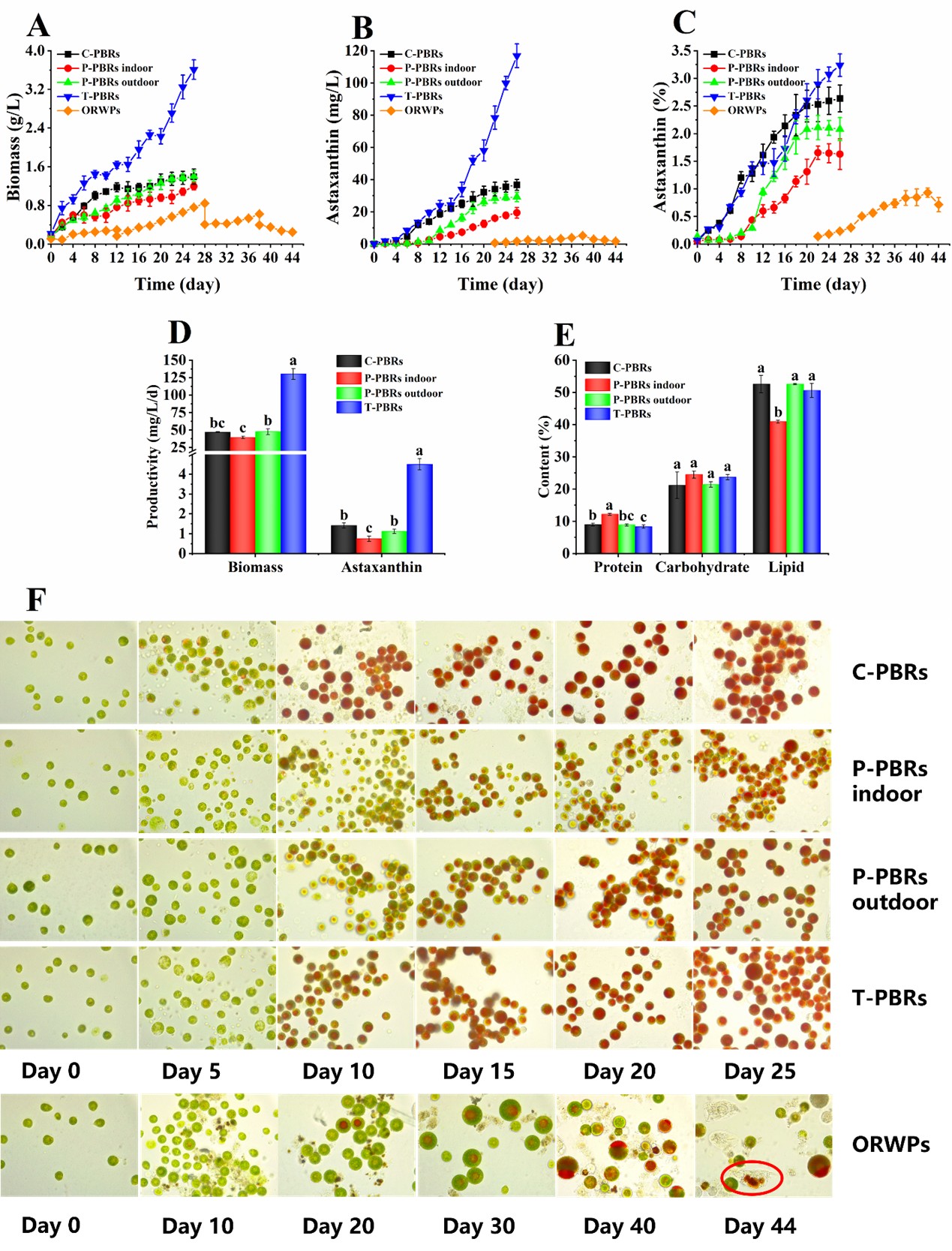

在四种反应器中,管式光生物反应器表现最佳,获得3.6 g/L生物量、116.9 mg/L虾青素浓度与3.2%虾青素含量,其结构特性显著提升了光利用与气体传递效率,CO2固定速率达299.3 mg/L/d,较其他构型提升160.3%–228.9%。采用CTA策略后,生物量与虾青素含量较传统两段法分别提升16.1%与39.1%。细胞形态观察进一步验证了管式系统在细胞密度、转红时间与色素积累上的优势。本研究通过中试验证,确立了管式光生物反应器为CTA策略工业化的最优体系。

图3 不同反应器条件下的中试规模化培养(C-PBRs:柱式光生物反应器,P-PBRs indoor:室内平板光生物反应器,P-PBRs outdoor:室外平板光生物反应器,T-PBRs:管道光生物反应器,ORWPs:开放式跑道池)

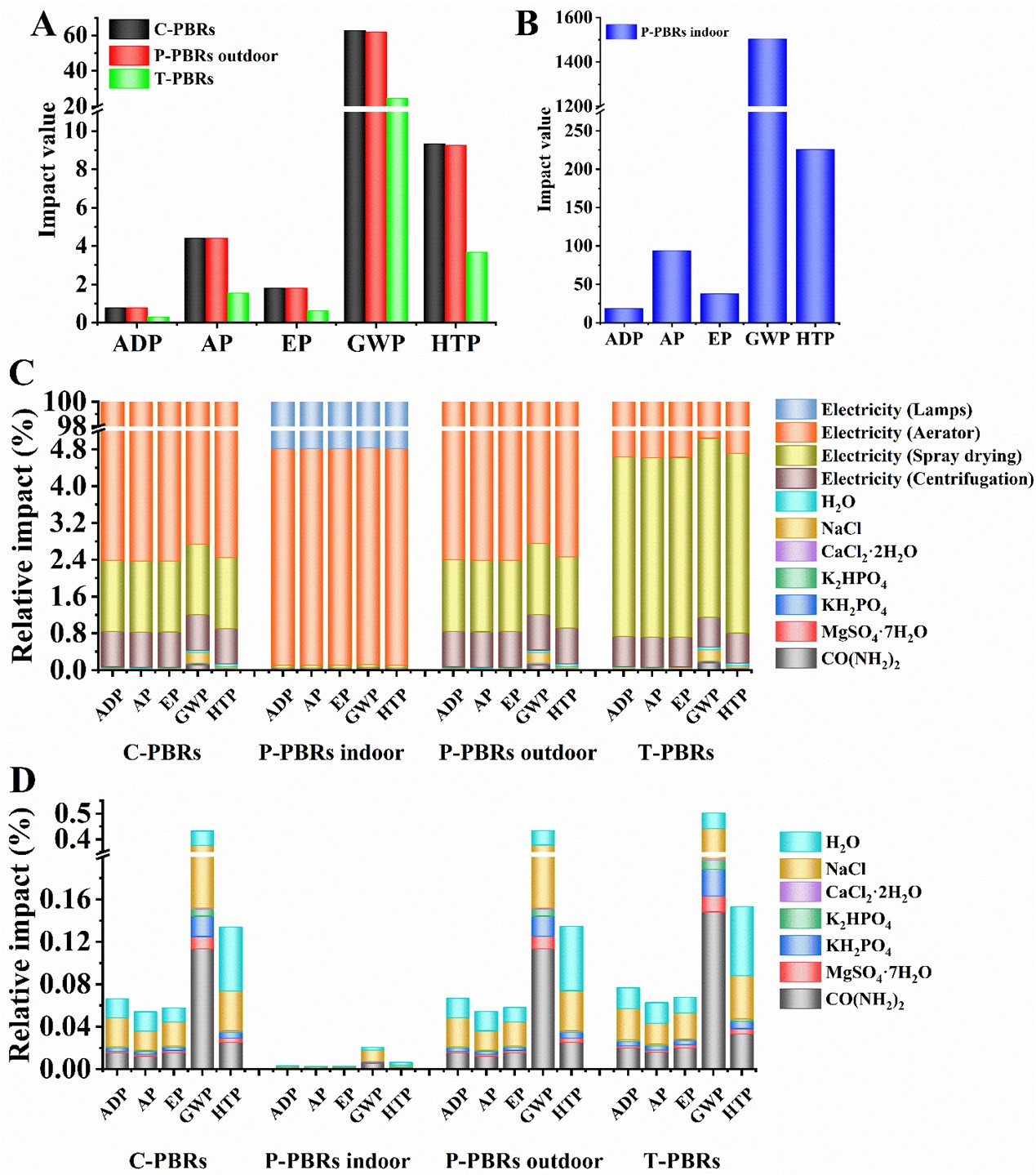

综合生命周期与经济性分析表明,T-PBR在环境影响最小化的同时,可大幅降低虾青素生产成本(67.4%–74.1%),显著优于柱式与平板光生物反应器。研究还探讨了工业化系统优化路径与全户外培养的可行性。该无离心CTA策略为高效、可持续的虾青素工业生产开辟了新途径,有助于缓解微藻技术中长期存在的“生存—生产”矛盾。

图4 生命周期评估

研究团队及资助

该论文第一作者为厦门大学海洋与地球学院博士生郭帅,通讯作者为蔡明刚教授,共同作者还包括厦门大学本科生潘烽,广东海洋大学李峰,厦门海洋职业技术学院王俊,厦门大学柯宏伟副教授,厦门大学硕士生黄慧影和蔡君仪,以及厦门大学王春卉工程师。该研究获得福建省海洋经济发展专项基金(FJHJF-L2021-5)和广东海洋大学科研启动基金(060302022103)联合资助。

论文来源

Guo S., Pan F., Li F., Wang J., Xie D., Ke H., Huang H., Cai J., Wang C., Cai M.*. Innovative Cultivation-Transformation-Accumulation Strategy for Haematococcus pluvialis: Integrated research from small-scale optimization to pilot-scale validation and environmental-economic sustainability assessment. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2025.

论文链接

https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.5c06625

文字作者:郭帅

图片作者:郭帅

编辑/审核:姜轶学

|